观察|上海浦东:营商服务“最后一公里”,如何成就“最优一公里”?

郁斐 海报设计

一座城市的营商环境好不好,也许在离家一公里的地方就能感知。

一家上市企业,即使已过30余年,仍选择回到“发迹”的地方,成立集团总部;一位德国“海归”,得知家门口就有创业孵化器,二话不说签约入驻;一个项目准备出海,服务专员上门送上“及时雨”……

2025年2月,上海发布优化营商环境8.0版行动方案,首次将“夯实营商基层基础”作为单独任务板块列出,支持基层结合属地特点和产业优势,打造“一镇一品”“一街一品”营商品牌矩阵,着力实现街镇服务能力和中小微企业感受的双提升。上海的营商环境改革已从市级的“宏观政策赋能”阶段,进入到街镇的“微观服务决胜”阶段。浦东新区作为营商环境综合示范区,在区营商环境8.0版行动方案中提出,聚焦“打通最后一公里”,着力赋能基层营商环境建设。8月底,澎湃新闻记者走访浦东部分街镇,探寻这片改革热土上的基层营商之道。

上海浦东 视觉中国 图

“藏”在街道营商服务中心里的孵化基地

8月27日,枣庄路683号,新落成的金杨新村街道营商服务中心,营商办主任王海青刚接待完一批访客,新的预约电话又打了进来。“只要是工作日,营商中心每天大约迎来三、四批访客,每天接二三十通电话是常态。”一边说着话,王海青一边带记者往二楼走。营商服务中心的二楼和三楼,是金杨街道装饰一新的科创孵化基地,2024年6月份投入运营以来,已签孵化协议的入孵企业42家,今年以来,实体入驻9家新创企业和项目团队。

新落成的金杨新村街道营商服务中心 金杨新村街道 供图

“让青年人才进得来、留得下、发展好。”2025年4月,浦东新区出台支持青年创新创业的“青创15条”,其中重点推出“两个100万”:“提供100万平方米低租金青年公寓,提供100万平方米低租金创业空间”。政策激励下,金杨街道科创孵化器的打造和服务升级备受关注。

澎湃新闻记者在孵化基地看到,这里堪称“小而美”的法人公寓。每一个“公寓”大约在26平方米,房间配备单独洗手间,靠窗放着办公桌椅,桌椅旁边的中心位置,则放着沙发和茶几,在各项政策加持下,非常适合初创企业办公。如果是直播型企业,在这里做直播也完全没有问题。”王海青介绍,金杨新村街道老龄化人口占37.3%,辖区内有42所学校,涵盖幼儿园到大学。老人多,学生多,促使孵化基地选择了大健康和人工智能+教育赛道。

从“法人公寓”出来,孵化基地公共空间里,共享会议室、独立私享会客厅,以及在洽谈引进中的公益直播基地都已完成硬装。街道还计划引进上海市最大的一家香料企业,在共享空间做社区疗愈场景,打造独有的“企业减压舱”。

“金杨家园”微信公号 图

在基层街道镇,“人人都是营商员,事事都关营商”。即便在金杨街道各居民社区,也遍布营商联络员。从德国留学归来的徐真昊,致力开发一个算力项目,原本已看中一家外区的孵化器,临近签约,其父亲和居委会干部闲聊时说起此事,得知家门口就有孵化基地。当天,父亲就骑着电动车来考察。之后,徐真昊本人也多次和工作人员接触,了解各种扶持政策,几经权衡,最终签下了入驻协议。

之前,中欧商学院一位加纳学员受邀参观营商服务中心,中心有一位从摩根大通引进的服务专员,全程用流利的英文与之交谈。没过多久,这位学员通过合作方签约孵化基地,办理了企业注册,并介绍他另一位中国同学也成立公司,一起入驻……

此外,孵化基地与营商服务中心在同一幢楼,打造服务综合体,引入科创、人社条线政策,实现企业服务、创业孵化、业务办理一站式模式,企业办事、创业成长跑出加速度。

王海青介绍,金杨新村街道共有注册企业1900余家,五经普在地经营企业2900余家。近年来,街道围绕落实市、区优化营商环境相关行动方案要求,以“擦亮金字招牌、共享金色未来”为理念统领,持续开展企业服务平台建设和优化营商环境专项行动,扩大新区营商环境建设和街道小环境影响力,提升服务企业实效。

“优化营商环境,要形成政、企和社区共生的生态,营商环境最后一公里,才可能成为‘最优一公里’。”王海青说道。

让企业来了不想走

“如果经济生态是一条河,河里一定是既有大鱼、小鱼、虾米,又有微生物、水草等等。一流的营商环境,一定不能只盯着大企业、或者成熟的业态。”周浦镇副镇长周俊坦言,他觉得,最好的营商环境,是企业主在这个地方待久了,不想走。

上海周浦。视觉中国 资料图

上世纪90年代,一家名为“汇得”的科技公司从江苏来到上海浦东,位于周浦镇的15亩地,是这家公司最初的“安家落户”之本。后来,上海汇得科技股份有限公司发展成一家集研发、生产、销售与技术服务为一体的聚氨酯树脂产品企业,并于2018年8月在上海证券交易所挂牌上市。

“公司发展过程中,他们也曾迭代、搬迁,但上市之后,企业还是找到我们,希望将总部建在周浦。”周俊介绍,2022年10月,汇得企业集团总部大楼及创新中心项目与周浦镇签约,项目用地仍然是15亩。今年,企业已拿到土地许可,明年,项目即将投建。

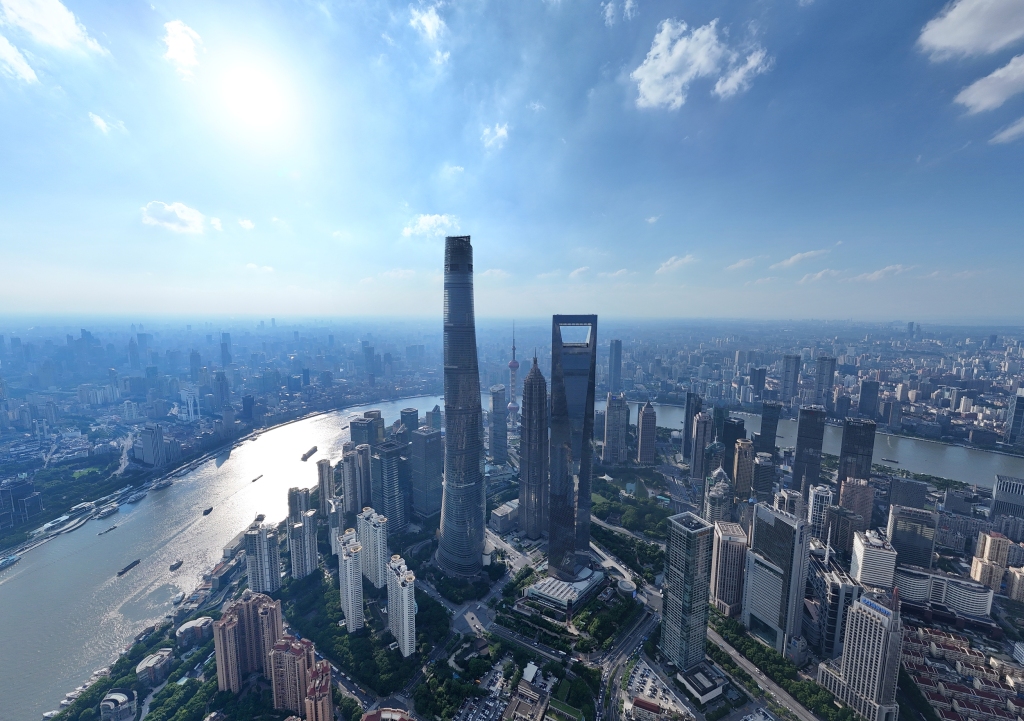

公开资料显示,周浦镇是浦东地区成陆最早的集镇之一,在清末民初已有“小上海”的美称。近年来,随着张江科学城扩区,周浦镇开启产业转型之路,目前,已有五分之四的区域成为张江科学城的一部分,承接张江溢出效应。

产业的转型机遇,为这座江南小镇带来更多创业者。为此,周浦将自有的35万平方米办公楼、厂房、商铺等资产都作为孵化、培育、扶持企业的载体平台,为中小企业提供租金补贴、生活配套和物业个性化定制等服务。今年6月,上海市科委发布2025年拟纳入科技创新创业载体培育体系名单,周浦智谷创业孵化基地入选。至此,周浦镇孵化器14家,其中国家级孵化器1家,市级孵化器5家,区级孵化器8家。成为孵化器最多的一个行政镇。

2025年7月,上海浦创澧溪乐生创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“浦创澧乐基金”)成立。这个总规模2亿元的基金,由上海浦东创新投资发展(集团)有限公司、周浦镇人民政府、上海乐纯佰晖生物技术有限公司三方共同发起设立,成为浦东首个镇级产业发展联合基金。

“孵化初创企业,周浦既是‘店小二’,也通过联合基金的创新,尝试做企业‘合伙人’,但更多的时候,我们是要做有人情味的‘管家’。”周浦镇企业服务中心主任郏敏杰说道。

比如,优化涉企行政检查也是今年上海市营商环境8.0版行动方案的重点任务之一。6月,周浦镇规范涉企行政执法多方联动工作机制成型。由副镇长周俊牵头,每月第二周周二为多部门联合检查日,并建立专门的工作群。“其实就是每个月联合检查,且只查一次。”周俊介绍,走访中,不少企业反映,不同的部门每个月检查一次,听起来不多,但多个部门每个都查一次,有的企业甚至每个月大半时间在迎接各类检查,最终索性指定专人,专职应对。

与周浦镇的转型发展同轨,成立20余年的老牌药企扬子江药业集团,也站在了从厂房到研发中心转型的十字路口。2023年底,“全国优秀科技工作者”王如伟加入上海海尼药业,担任扬子江药业集团董事长特别助理、上海生命科学产业园总经理,并成为浦东“明珠领军人才”周浦第一人。同年秋,他把户口迁至周浦,成为“新周浦人”。他说:“在这里,我感受到了优质的营商环境和暖心的人才服务。既然政府给出了最大的诚意与支持,那么我也要展现出自己的诚意。”

构筑产城融合新标杆

2025年4月,上海市委常委、浦东新区区委书记李政在金桥镇调研时指出,“金桥镇要全力推动镇域经济发展,构筑产城融合新标杆。”

公开数据显示,2022-2024年,金桥镇经济发展势头迅猛,连续三年保持20%的增速。今年6月20日,浦东新区举行支持企业“走出去”工作推进会。会上,李政书记为11家出海总部企业颁证,金桥镇重点企业——密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司是其中之一。

位于上海金桥的浦东足球场。视觉中国 资料图

密尔克卫是浦东新区航运总部企业,专注于提供全球一站式的物流及交易的全供应链服务,业务遍及亚太、美国、北非、东欧等全球市场。在企业高速发展的背后,金桥镇持续优化营商环境,以精准、高效、有温度的服务,为企业稳步扩张和全球化布局提供了坚实支撑。

今年初,企业因突发停电导致24小时运转的“单证操作”系统陷入停滞,核心业务受阻。金桥镇第一时间协同物业方浦开集团,并积极争取浦东新区建交委、浦东新区电力公司支持,紧急调配2台柴油发电机恢复供电,保障企业关键业务不间断运行。此外,金桥镇积极主动对接,今年已上门指导协助企业完成3名核心人才的落户工作,为企业留住骨干力量、稳定核心团队。面对企业新业务拓展,设立新公司的需求,金桥镇派出专员上门对接,全程帮助企业在一周内完成了从名称核准到营业执照申领的全流程注册工作。针对其新布局产业赛道的实际,结合贯彻落实浦东新区“走出去”工作,及时了解企业“走出去”推进情况,精准匹配和解读相关政策,满足企业出海的核心需求。

在金桥镇,密尔克卫的精细化、专业化服务并非个例。金桥镇副镇长万芸告诉记者,镇政府与企业建立“一对一”服务机制,配备服务专员精准对接企业需求。同时,通过搭建企业服务信息化平台,实时监测企业动态,重点企业净稳定率达100%,企业合理诉求解决率100%。

今年,金桥镇以“金桥POWER”(金桥力量)为主题推进产城融合建设,“金桥POWER”的五个字母各代表着一个工作目标,即City Plus(产城圈)、City Oxygen(绿氧圈)、City Walk(漫步圈)、City Energy(乐享圈)、City Ride(畅游圈)。以通汇汽车零部件研发和智能制造中心(RDC)改扩建项目为例,项目建成后,将重点培育未来车、智能造等硬核产业,用“工业上楼”的创新模式,打造集制造生产、研发办公、仓储物流和生活配套于一体的产业综合体。其中,包含10万多平方米的厂房、4万多平方米的研发办公区,还有2万多平方米的生活配套。

除此之外,围绕企业员工“吃住行”刚需,金桥镇也进行了布局:2022年开通首条企业定制班车,解决了东郊中心园区50余家企业员工从企业到地铁站点的“最后一公里”通勤难题。今年7月,增开金沪路产业集群至地铁14号线站点定制班车,沿线4000名企业员工受益。企业中央厨房采取“企业点餐+厨房配餐+专人送餐”模式,2023年至今累计配送超5.5万份,解决了无食堂企业员工就餐难……

“营商环境是具体的,立体的,同样也是有温度的。”万芸说,营商服务“最后一公里”打造成“最优一公里”,企业感受度最有话语权。

【记者手记】“最后一公里”打造成“最优一公里”意味着什么?

春江水暖,河里的鱼虾最先感知。营商环境好坏,企业感受度是唯一标准。

8.0版行动方案将“街镇营商”置于聚光灯下,释放的最大信号或许在于:上海认识到,营商环境的竞争,前半程拼的是政策创新和制度开放,后半程拼的是服务细节和落地质感。“最后一公里”是政策效果的“最终检验场”和企业的“最终感知点”,只有将这一环节从传统的“短板”和“堵点”打造为“长板”和“亮点”(即“最优一公里”),8.0版的改革才能真正落地生根,释放出最大的现实效能。

在浦东,我们观察到了上海基层营商环境优化的细节、温度、韧性——它萌芽在营商服务中心与孵化器形成的综合体;拔节在联合检查日的脚步声中;澎湃在企业实现出海的时刻……要实现营商环境的“最优的一公里”,或许不在于政策的惊天动地,而在于让每一家企业、每一位创业者,在离生活最近的地方,感受到上海这座城市的诚意与远见。